御手洗の成立過程

近世、瀬戸内海中央部を行く「沖乗り」航路が主流になってくると、無人の地であった御手洗にも、「風待ち・潮待ち」のために寄港する船が現れました。

やがて、江戸幕府の命を受けて河村瑞賢が「西廻り航路」を整備する頃、寛文6年(1666)に広島藩は御手洗に「屋敷割り」を行います。港としての御手洗の開発を企てた藩は、様々な特例を設けて定住を奨励したようです。これ以降、徐々に海岸腺の埋め立てが始まり、江戸後期にかけて御手洗の屋敷地は海へと広がっていきました。

寛延元年(1748)と享和元年(1801)との記録を比べて見ると、その50年間で戸数が4倍近くに増えています。そして、文化5年(1808)に「町庄屋」が置かれたことで、御手洗は完全に独立した町となりました。

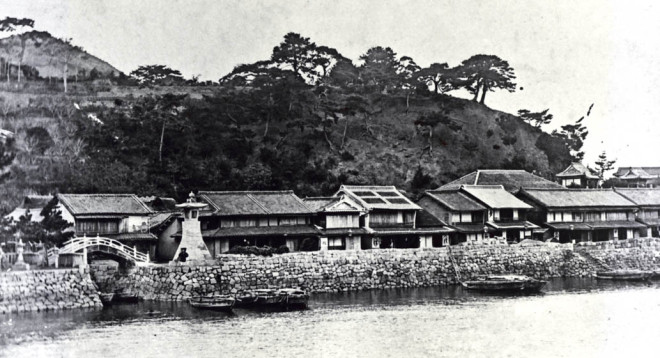

当初の町並みの中心部は、18世紀半ばには築かれていたという「大雁木」(石段状の荷揚げ場)のある恵美須神社付近でした。北前船の物資を入れる倉庫が立ち並ぶ、町一番の繁華な場所だったようで、現在は雁木の一部が当時の名残りをとどめています。その後、常盤町通りに問屋街が成立すると、町の中心はそちらに移りました。

しかし、19世紀以降、瀬戸内各地では新たに港が生まれていき、御手洗も他国船誘致の競争にさらされました。そこで、文政12年(1829)、広島藩は1年の歳月を費やして全長65間の大防波堤「千砂子波止」を築き、港の拡張を図りました。これ以降、御手洗の表玄関は南側に移り、その海岸通りに新たな町並みを形成していきました。

仲買業と船宿の出現

当初、寄港する船に薪や水、食糧を供給していただけの御手洗の商いも、やがて諸国の船から積み荷を買い取って他の船に転売したり、時期をみて領内や他国に売り出したりする問屋・仲買業が現れました。やがて御手洗は宮島、尾道に次ぐ物産の集散地となり、米の「御手洗相場」がたったといいます。

参勤交代で寄港する九州四国の諸大名も、御手洗に「船宿」を指定するようになりました。船宿は、水や薪などの供給、船乗りの宿泊などにとどまらず、積み荷の取り引きや藩との連絡の取次ぎも行いました。今日でも、宇和島・大洲藩の船宿「若本屋」、薩摩藩の船宿「脇屋」などが現存しています。

一方、御手洗には藩の公認を受けたお茶屋(遊郭)が4軒あり、文政2年(1819)の記録では、全体で100名程の遊女がいたとあります。同時代に刷られた「諸国色里番付あたい附」には、西の11番目に御手洗の名前が記されており、唯一現存する「若胡子屋跡」で、往事の隆盛を偲ぶことができます。

そのほか、芝居の興行や「富くじ」なども行われましたが、いずれも宮島と尾道以外には許可されていないことから、御手洗に対する藩の期待が伺えます。

北前船のほか、幕府や諸藩の御用船など、様々な船が出入りするようになった御手洗には、オランダ使節や琉球通信使、シーボルトやケンペルなどの外国人、栗田樗堂、頼杏坪、宇都宮黙霖といった文人墨客、坂本龍馬や大久保利通などの維新の志士たちも訪れています。

倒幕の舞台ともなった御手洗

幕末、軍備の洋式化を図った広島藩は、薩摩藩から10万両を借りて軍艦「震天丸」を購入。その返済に米・銅・鉄・操綿などを渡すため、「御手洗交易」と呼ばれる薩芸の密貿易が、文久2年(1863)から密かに御手洗で行われました。

また、町年寄を務めた「竹原屋」には、オランダ商館のテーレマン・パクが駐在し、薩摩藩と武器の密貿易をしていたとの記録もあり、両藩が急速に接近した痕跡が、御手洗に色濃く残されています。

なお、この竹原屋は、文久2年「八・一八の政変」で長州へ都落ちした七卿(いわゆる「七卿落ち」)が、翌元治元年(1864)長州兵の上洛に続いて入京を企てた(この時は5卿)途中、「蛤御門の変」での敗戦を知って長州へ引き返す際に逗留しています。

やがて、長州藩とも結びつきを深めた広島藩は、武力討幕を視野に入れた「薩長芸」三藩同盟を結びます。そして、慶応3年(1867)11月26日、広島藩の軍艦・震天丸と長州藩の軍艦7隻が御手洗に集結し、庄屋屋敷「金子邸」で「御手洗条約」を結びました。これは、「朝敵」として入京できない長州軍を広島藩が上方へ先導するための約定で、両軍はその夜のうちに京へと出航していきました。

その後、広島藩は尾張・越前・土佐・薩摩の四藩とともに「小御所会議」に参加。世子浅野茂勲、執政辻将曹らが列席したものの、慶応4年(1868)1月に起きた「鳥羽伏見の戦い」を薩摩の独断専行と断じ、兵を動かさなかったことから、最後の最後で新政府の中枢から外れることになります。

港の衰退とともに眠る

明治に入り、瀬戸内海を汽船が往来するようになると、「風待ち・潮待ち」の避難港である御手洗は衰退の兆しを見せ始めます。明治20年代から阪神方面の工業が発展し、九州の石炭を取り寄せ始めた頃には、いわゆる石炭船が寄港し始め、一時繁栄を取り戻しますが、これも第一次大戦の「船景気」まででした。

島外から物品を取り寄せ、周辺島嶼部に供給することで商業圏を形成していた御手洗も、昭和期に入るとその販路は次第に限定されていきました。昭和30年代には「色街」としての御手洗の最後の賑わいも終わりを告げ、港は、町民の生活物資の輸入と、唯一の交通手段である連絡船の一経由地として残されることになりました。

繁栄を極めた江戸の町並みを残しながら、御手洗は永い眠りにつくことになります。